2017年是香港”六七 暴動”五十周年,一部頗富爭議的紀錄片 《消失的檔案》在香港和北美巡演,及後牛津出版社出版程翔著 《香港六七暴動始末 — 解讀吳荻舟》一書,此前還有2013年天地出版社出版的余汝信著 《香港,1967》一書、2013至2016年光波24的電子雜誌 《向左向右》 。以上電影、書籍和網絡傳媒從我們努力整理的家族史中引用了大量有關香港六七暴動的關鍵文獻。電影和書籍出版後,事件重新受到社會廣泛討論和關注,其中有些議論不免偏頗。吳荻舟家人希望妥善保存原始文件,並通過這個網站,原汁原味陸續發表,供所有對這段歷史有興趣的人研究。

蘆蕩小舟

第十章 隔離審查

1風聲乍起

在香港“六七暴動”五十週年前後,香港輿論稱吳荻舟在“六七暴動”期間力阻狂瀾、老成謀國、是香港的“恩人”、“保護神”、“香港辛德勒”,作為女兒,我雖然覺得有些過譽,還是欣慰的。為什麼他會在極左猖獗的年代作出非同一般的舉措,值得繼續研究。

不過有香港朋友說:“吳荻舟在六七暴動期間因為與造反派意見不一而被‘隔離審查’”,“他和家人的噩運就因為他在六七暴動中制止了幾宗左派的行動,而被他們視為眼中釘。”這些反應使我意識到,海外朋友對國內文化大革命不夠瞭解,即使沒有“六七暴動”,父親也是在劫難逃。

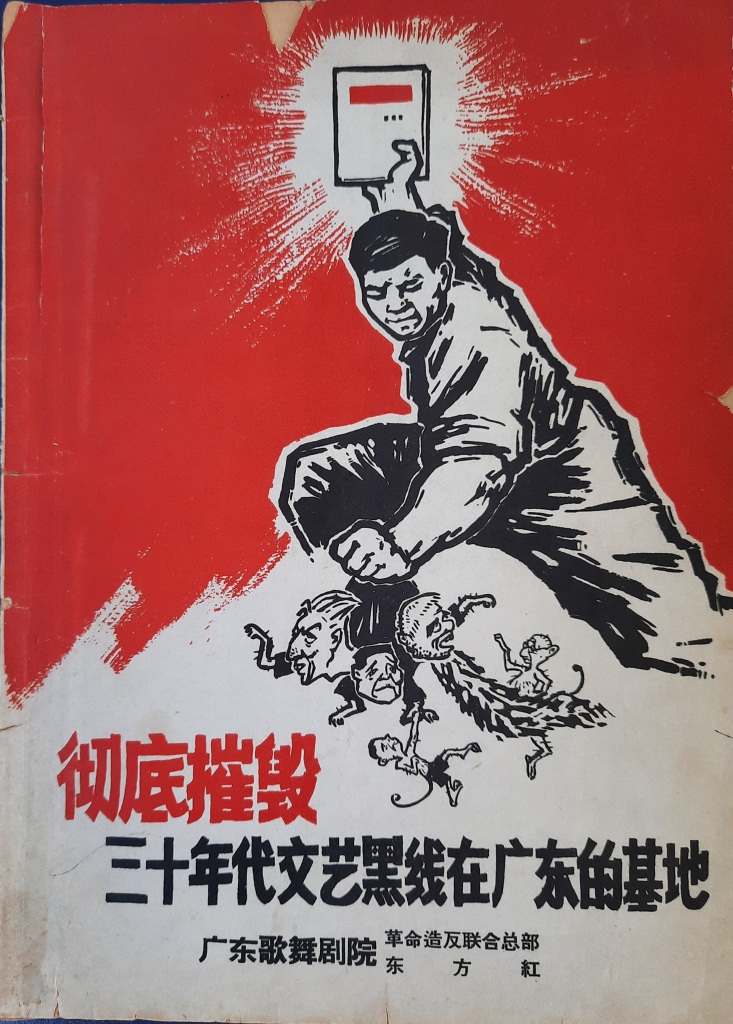

我手上有一本廣東造反派1967年編輯的黑材料,題為《徹底摧毀30年代文藝黑線在廣東的基地》(下稱“黑材料”),是由廣東歌舞劇院的造反派組織“革命造反聯合總部”和“東方紅”編纂的,包括前言、後記以及四篇批判文章,共38頁。

(圖一:黑材料《徹底摧毀30年代文藝黑線在廣東的基地》封面)

這份黑材料直指父親任隊長8年的抗宣一隊、演劇七隊是“偽抗敵演劇隊——全銜為偽國民政府軍事委員會抗敵演劇隊”;直指他曾經擔任社長的中國歌舞劇藝社是“當時香港局文委反革命修正主義份子夏衍、邵荃麟、饒彰風及叛徒左洪濤等策劃下組成的”。黑材料《前言》指出:

全國解放後,黨內最大的走資本主義道路的當權派劉少奇,為了實現他篡黨、篡政、篡軍,顛覆無產階級專政,復辟資本主義的罪惡目的,他夥同一小撮反革命修正主義分子,在政治、經濟、文化、教育等各個領域,積極推行一條反革命修正主義路線。在文藝界,他把30年代的老搭檔周揚之流安插在重要崗位上,作為他的代理人。並以周揚為首,組成了一個文藝界的反革命修正主義集團,推行了一條反黨反社會主義反毛澤東思想的反革命修正主義文藝路線,把文藝界變成了為他制造反革命輿論的重要陣地。這條黑線,就是資產階級的文藝思想、現代修正主義的文藝思想和所謂30年代文藝的結合。

老奸巨猾的反革命兩面派陶鑄,是劉少奇安插在廣東、中南地區文藝界的總後台。在陶鑄的包庇下,老牌修正主義、反革命修正主義分子,所謂三十年代文藝祖師爺周揚、夏衍、田漢之流的寵兒——丁波反黨集團,解放前是“國防文學”這個資產階級口號的積極支持者和鼓吹者。解放後,他們遵照“劉修”路線的指示,篡奪了廣州地區文藝部門的領導權,成為周揚設在廣州地區復辟資本主義的黑分店。

金猴奮起千鈞棒,玉宇澄清萬里埃!

無產階級文化大革命的洪流,沖刷著一切牛鬼蛇神的巢穴,毛澤東思想的威力,使一切妖魔鬼怪現出了原形。現在,我們將丁波反黨集團的罪惡歷史,從30年代的“抗敵演劇隊”,“中國歌舞劇社”,到解放後的華南文工團……全盤托出,徹底清算。

還有《後記》:

“被反革命修正主義分子,30年代文藝的“祖師爺”周揚、林默涵等視為全國第三文藝中心的廣州,在文藝方面一直被一條又粗、又長、又黑、又臭的反革命修正主義文藝路線所統治。成為劉、鄧、陶復辟資本主義制度反革命輿論的重要基地。

解放前,30年代文藝的“老頭子”夏衍、田漢、邵荃麟及其“副帥”林默涵,以廣州、香港為活動中心,他們搜羅、培養了一批反革命門徒,包括當今留在廣州的反革命修正主義分子如:歐陽山、周剛鳴、華嘉、左洪濤、杜埃、黃寧嬰……早在30年代—40年代就巴結在周揚、田漢、夏衍們的周圍,在“國防文學”的破旗下,從事反黨扶蔣的罪惡活動,此外,還有如丁波、鄭達、李門、符公望、梁倫、胡振表、林韻、徐洗塵、施明新……這一幫從事“新戲劇”、“新音樂”、“新舞蹈”活動的“藝術工作者”,更是靠著田老大(即田漢)、夏衍,靠著“國防文學”這面破旗,幹著為蔣匪幫“党國效忠”的反革命勾當。長期以來,這幫人在政治上執行的是王明、劉少奇的右傾機會主義路線,在組織上執行的是宗派主義,他們招降納叛,結黨營私,形成一個反革命網,一貫對抗毛主席,一貫攻擊毛澤東思想。他們竊據不同崗位的領導職務,濫用職權,發號施令,對無產階級實行資產階級專政,為劉、鄧、陶復辟資本主義大造輿論,充當反黨、反社會主義、反毛澤東思想的急先鋒,這一幫“文藝家”是不折不扣的反革命修正主義分子,我們一定要把他們一個個揪出來鬥倒!鬥臭!

為了有助於革命群眾對30年代文藝黑線的批判,我們在極端困難的、人力不足的條件下,收集整理了有關偽國民黨軍委會抗敵演劇隊、中國歌舞劇藝社、中原劇藝社,以及解放初期的華南文工團等的部分材料,著重揭露、批判丁波、鄭達、李門等一夥長期把持、控制廣東的話劇、音樂、舞蹈等藝術部門的反革命修正主義分子,從解放前的抗敵演劇隊(1938-1946),“中藝”、“中原”(1946-1949),到解放後的華南文工團(1949-1953),文化局時期(1953年以後)是如何一貫從事反黨、反共、反人民的活動的。

夏衍、田漢、陽翰笙、左洪濤……看到一個個熟悉的名字和給他們扣上的大帽子,不禁為父親捏一把冷汗。看過《蘆蕩小舟》前九章的朋友也許已經察覺到,這些人名都和父親的歷史有緊密關係。而且這本黑材料還只是“清算”文藝黑線,父親的經歷又豈止在文藝界。因此在文革這場席捲全國的運動中,他被扣上五頂大帽子:“叛徒”、“特務”、“國民黨反動別動隊”、“假黨員”、“走資派”,被撤職審查是無可避免的。換句話說,“六七暴動”中他與某些極左派人士的直接衝突[1],只是造成了提早把他撤職查辦、隔離審查。

在父親的一生中,他和廣東省有著深厚淵源,除了1943-45他曾率領演劇七隊輾轉在韶關、南雄的崇山峻嶺抗日宣傳,1945-46年在廣州參加和支援了反對內戰的學生運動、群眾運動[2]外,後來在香港工作十四年,上級機關在廣州,他也頻頻北上開會。1961年他更被調到廣東省委宣傳部[3]任職。1962年調到北京,在國務院外事辦公室港澳組,成為主管港澳工委的廖承志的左右手,和廣東省的聯繫從未中斷,熟人特別多[4]。

曾有一個說法在家人和朋友之間反復討論:“如果他在廣東省工作,文革中的處境會不會好一些?”我個人的判斷是否定的。廣東省在文化大革命中是“重災區”,不說比其他省市更慘烈、起碼也是同樣慘烈。省長陶鑄失勢,父親的一位老領導饒彰風被關押、毒打,在頭頂釘入鐵釘至死。可想而知,如果父親在廣東省遭遇文化大革命,與在“天子腳下”的北京相比只會更糟糕吧。

下面就透過黑材料《徹底摧毀三十年代文藝黑線在廣東的基地》的點滴資訊,看父親在文革期間被審查、遭厄運的必然性和兇險程度:一,把被黑材料點名的部分人物以及他們與父親的歷史交集列表審視;二,看黑材料如何抨擊這些人,如何上綱上線;三,看黑材料直接涉及父親的部分。

人物表[5]

| 人名 | 曾經任職 | 黑材料批判例 | 部分歷史交集 |

| 劉少奇 | 國家主席 | 黨內頭號走資本主義道路的當權派、中國的赫魯曉夫。為實現他篡黨、篡政、篡軍,顛覆無產階級專政,復辟資本主義的罪惡目的,夥同一小撮反革命修正主義分子,在政治、經濟、文化、教育等各個領域,積極推行一條反革命修正主義路線。 | 1959年吳荻舟參加港澳工委五十天整風期間劉少奇曾與會指示;1962年吳荻舟曾參加七千人大會; |

| 陶鑄 | 廣東省省長 | 劉少奇的死黨,老奸巨猾的反革命兩面派,是劉少奇安插在廣東、中南地區文藝界的總後台。 | 吳荻舟為香港工作多次到廣州向陶鑄請示、匯報。 |

| 夏衍 | 文化部副部長 | 老牌修正主義分子,30年代文藝祖師爺之一,30年代文藝的老頭子。 | 1944年吳荻舟率演劇七隊參與夏衍、田漢發起的西南劇展,後在香港、北京都有工作接觸。 |

| 田漢 | 文化部戲曲改進局、藝術局局長 | 老牌修正主義分子,三十年代文藝祖師爺之一,他組織的“抗敵演劇隊”是不折不扣的國民黨宣傳隊。 | 吳荻舟是田漢參與組建的抗宣一隊/演劇七隊隊長。 |

| 林默涵 | 中宣部副部長兼文化部副部長 | 反革命修正主義頭頭,在廣州推行一條又粗、又長、又黑、又臭的反革命修正主義文藝路線。 | 獄友,30年代起有工作上的接觸。 |

| 邵荃麟 | 文學評論家、作家 | 反革命修正主義頭頭,以廣州、香港為活動中心,搜羅、培養了一批反革命門徒。 | 30-40年代起有工作交集。 |

| 周鋼鳴 | 文藝評論,作家 | 反革命修正主義分子 | 香港時期關係 |

| 華嘉 | 《南方日報》副刊主編 | 反革命門徒。 | 香港華商報關係 |

| 左洪濤 | 廣東省人委副秘書長 | 原偽國民黨第四戰區司令、大戰犯張發奎的秘書、屢犯錯誤被罷官、大叛徒。 | 獄友,30年代在桂林重逢並建立工作關係,1946年左洪濤指導演劇五七兩隊在廣州爭取復員。 |

| 杜埃 | 廣東省委宣傳部副部長 | 反革命修正主義分子。早在30-40年代就巴結在周揚、田漢、夏衍們的周圍,在“國防文學”的破旗下,從事反黨扶蔣的罪惡活動。 | 吳荻舟在港澳工委分管文化電影等,多有合作。 |

| 黃寧嬰 | 作家,廣東粵劇院黨總支書記兼副院長 | 反革命修正主義分子 | 香港華商報關係。 |

| 丁波 | 中國對外演出公司經理 | 夏衍、田漢寵兒,丁波、鄭達、李門反黨集團,長期執行王明、劉少奇的右傾機會主義路線,在組織上執行的是宗派主義,招降納叛,結黨營私,形成一個反革命網,一貫對抗毛主席,一貫攻擊毛澤東思想。竊據不同領導職務,濫用職權,對無產階級實行資產階級專政,為劉、鄧、陶復辟資本主義大造輿論,充當反黨、反社會主義、反毛澤東思想的急先鋒,是不折不扣的反革命修正主義分子。 | 丁波任副隊長的演劇五隊1946年在廣州和吳荻舟領導的演劇七隊會合,此後一起工作,一起撤退到香港,中藝成立時,吳是社長,丁是副社長。 |

| 鄭達 | 廣東省委宣傳部文藝處長 | 原演劇五隊成員,中國歌舞劇藝社董事/丁波小集團的理論家。 | 演劇隊、中藝關係 |

| 李門 | 廣東省文化局副局長,廣州劇協分會副主席 | 屢犯錯誤被我們罷了官的右傾機會主義分子李門(丁波小集團的重要人物之一)。 | 李門所在“第七戰區政治大隊”和吳荻舟帶領的抗敵演劇七隊駐地同在廣東墨江會館,都參加過“西南劇展”等活動。 |

| 許諾 | 廣州市委宣傳部文藝處處長 | 丁波小集團 | 演劇隊關係 |

| 梁倫 | 廣東省歌舞團團長 | 丁波小集團,歷史反革命,特嫌 | 中藝關係 |

| 徐洗塵 | 廣東音協秘書長兼廣東民間音樂研究室主任 | 丁波小集團,在演劇七隊任偽少校副隊長。 | 演劇七隊副隊長,“中藝”副社長 |

| 胡振表 | 廣東歌舞劇院歌劇團團長 | 丁波小集團,三反分子 | 演劇七隊隊員 |

| 施明新 | 廣東歌舞劇院創作室副主任 | 丁波小集團 | 同上 |

| 林韻 | 廣州音協秘書長 | 丁波小集團,三反分子。 | 同上 |

| 史進 | 珠江電影廠演員 | 反革命修正主義分子,壞分子 | 同上 |

| 區夢覺 | 廣東省委組織部部長 | 反革命修正主義分子 | 區夢覺曾是廣東省委港澳工作負責人之一。 |

| 王匡 | 廣東省委宣傳部部長 | 反革命修正主義分子,陶鑄死黨 | 王匡曾是廣東省委港澳工作負責人之一。 |

| 歐陽予倩 | 劇作家、戲劇教育家 | 反革命修正主義分子 | 30-40年代吳荻舟在桂林工作期間得到歐陽予倩(廣西省政府廣西藝術館)的支持。 |

| 陽翰笙 | 劇作家,全國文聯黨組書記、中國人民對外文化協會黨組書記等 | 黑材料指陽翰笙及以下各人均在北京、上海等地文藝部門擔任要職,1962年3月27日參加了抗敵演劇隊等組織在廣州的一次聚餐會並簽名。 | 30-40年代起有工作交集。 |

| 呂復 | 上海人藝副院長 | 同上 | 演劇隊關係,下同。 |

| 吳荻舟 | 國務院外事辦公室港澳組組長 | 同上 | |

| 劉高林 | 同上 | ||

| 唐文銘 | 同上 | ||

| 嶽野 | 同上 | ||

| 蔣瑜 | 同上 | ||

| 趙尋 | 同上 | ||

| 周泰威 | 同上 | ||

| 強明 | 同上 | ||

| 李悅之 | 同上 | ||

| 費克 | 同上 | ||

| 蘭光 | 同上 | ||

| 陳新生 | 同上 | ||

| 楊應彬 | 廣東省委副秘書長 | 原偽國民黨第四戰區司令部張發奎的少校參謀 | 40年代開始有工作交集 |

| 海風 | 廣東歌舞劇藝院副院長 | 反革命修正主義分子 | 演劇隊、中藝關係 |

| 唐仲芬 | 廣東粵劇院 | 同上 | 中藝關係 |

| 胡重華 | 珠影科長 | 同上 | 演劇隊關係 |

| 張碧夫 | 廣東話劇團創作幹部 | 同上,摘帽右派 | 演劇隊關係 |

| 唐波 | 惠陽專署文教局 | 同上 | 演劇七隊 |

| 程季華 | 文化部電影局藝術研究室主任 | 編寫大毒草《中國電影發展史》 | 演劇隊、中藝時期關係 |

| 黃佐臨 | 電影導演 | 資產階級反動學術權威黃佐臨拋出為資本主義復辟效勞的所謂“戲劇觀”,得到劉少奇重視,鼓勵他繼續當好反革命復辟的吹鼓手。 | 40-50年代起開始有工作交集 |

| 饒彰風 | 廣州外國語學院(現廣東外語外貿大學)首任院長兼黨委書記 | 反革命修正主義分子 | 從1940年代起工作有交集,在香港和新加坡時期是吳荻舟的直接領導,負責解決吳荻舟的組織關係問題。 |

可以看到很多段落、很多人都“燒”到了父親,特別是歷史交集那一欄顯示出,他的處境多麼兇險。雖然他並不在廣東,但是顯然脫不了幹係。

《黑材料》裡“上綱上線”、言辭淩厲的大批判令人心驚肉跳。所謂上綱上線,是指把大事小事都提到重大原則、政治、意識形態的高度、從階級鬥爭和路線鬥爭的高度、無產階級和資產階級、社會主義和資本主義之間誰勝誰負的根本上來指控。這種不分青紅皂白、無限誇大問題的做法在文化大革命時期深入到社會基層,連小學生也這樣做。人們學會這一套,或攻擊他人,或批判自己,或藉攻擊他人保護自己。這種人,這種做法,今天仍然能看到,餘毒深遠。

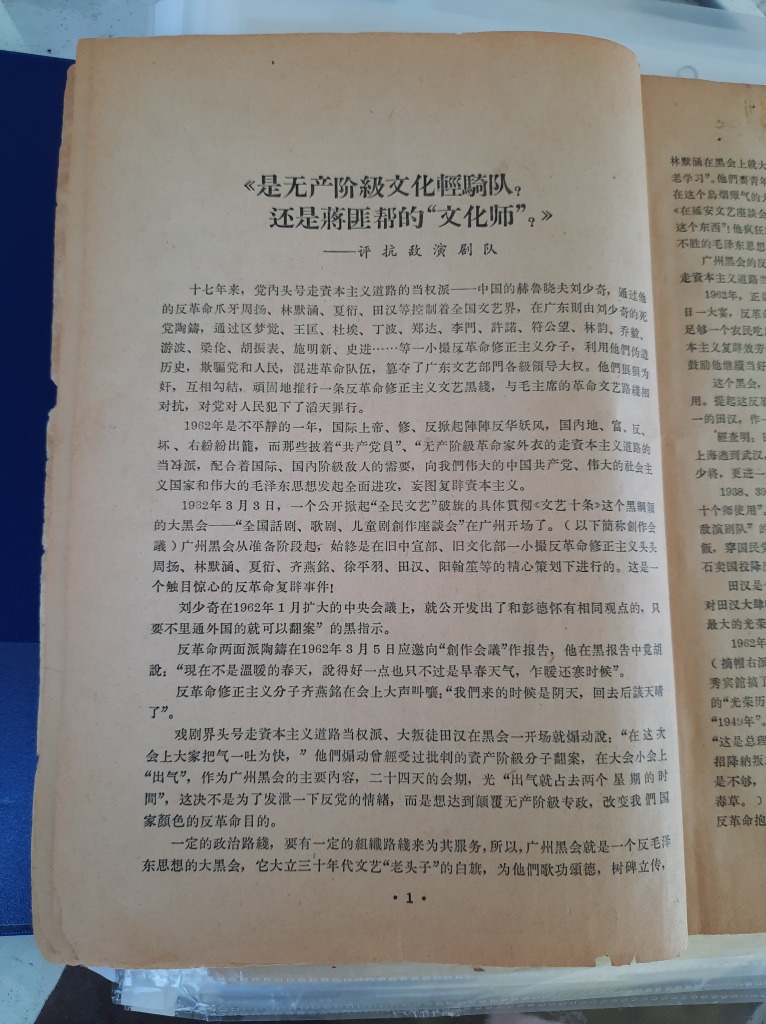

第一篇批判文章《是無產階級文化輕騎隊?還是蔣匪幫的文化師?——評抗敵演劇隊》是這樣上綱上線的:

“17年來,黨內頭號走資本主義道路的當權派、中國的赫魯曉夫劉少奇通過他的反革命爪牙控制著全國文藝界。在廣東則由劉少奇的死黨陶鑄通過一小撮反革命修正主義分子、利用他們偽造歷史、欺騙黨和人民,混進革命隊伍,篡奪了廣東文藝部門各級領導大權。他們狼狽為奸,互相勾結,頑固地推行一條反革命修正主義文藝黑線,與毛主席的革命文藝路線相對抗,對黨和人民犯下了滔天罪行。”

“1962年3月3日,一個公開掀起“全民文藝”破旗的、具體貫徹《文藝十條》這個黑綱領的大黑會——“全國話劇、歌劇、兒童劇創作座談會”在廣州開場了。”“廣州黑會從準備階段起,始終是在舊中宣部、舊文化部一小撮反革命修正主義頭頭精心策劃下進行的。這是一個觸目驚心的反革命復辟事件!”

“戲劇界頭號走資本主義道路當權派、大叛徒田漢在黑會一開始就煽動說:‘在這次會上大家把氣一吐為快。’他們煽動曾經受過批判的資產階級分子翻案,在大會小會上‘出氣’,這絕不是為了發洩一下反黨的情緒,而是想達到顛覆無產階級專政,改變我們國家顏色的反革命目的。”

“田漢之流在這個烏煙瘴氣的大會上,居然以‘國寶’自居,趾高氣昂,得意忘形,惡毒攻擊毛主席《在延安文藝座談會上的講話》……瘋狂反對我們革命文藝工作者的命根子,毛主席的革命文藝路線和戰無不勝的毛澤東思想,用心何其毒也!”

“廣州黑會的反革命氣焰是十分囂張的,不難看出劉、鄧、陶等一小撮黨內最大的走資本主義道路當權派,就是他們最大的後臺老闆!”

“這個黑會充分發揮了這個反革命裴多菲俱樂部的作用”,“這是一個地地道道的資本主義復辟聚會。”

“(西南劇展)演出節目大多是資產階級的生活情調”,“這個劇展不遺餘力地為蔣匪幫歌功頌德,得到了蔣匪的垂青。”

“十個國民黨的宣傳隊,從成立以來,在大叛徒、偽國民黨少將三處處長田漢領導下,他們死心塌地為其主子蔣介石服務,為了保住他們的狗命,他們和國民黨反動派之間的關係親密得很。”

“他們的革命性,就是適應蔣匪幫的政治需要;他們的革命性就是瘋狂攻擊堅持毛主席革命路線的偉大文化革命先驅、共產主義戰士魯迅;他們的革命性表現在甘當叛徒,是貨真價實的反共反人民反革命。”

“他們宣傳投降主義,宣傳資產階級思想,為蔣匪幫塗脂抹粉,所謂藝術性,充其量就是資產階級烏七八糟的大雜燴。”

“時至今日,一夥反革命修正主義分子還在狂叫,要他們的徒子徒孫為時代做先鋒,繼續批判對抗毛主席的革命文藝路線。這是兩個階級、兩條道路、兩條路線的鬥爭,是你死我活的階級鬥爭。面對著資產階級企圖實現反革命復辟的陰謀,我們無產階級革命派絕不可掉以輕心。我們一定要高舉毛澤東思想的偉大紅旗。在任何情況下都保持冷靜頭腦,牢牢掌握鬥爭大方向,堅持大學習、大批判、大聯合,三結合,鬥批改,把30年代文藝和抗敵演劇隊的老底兜出來,深挖批臭。把以周楊、夏衍、田漢為代表的反革命修正主義文藝黑線連根拔掉,叫這個暗藏在革命陣營中的反革命修正主義集團、地下獨立王國的壞蛋們永世不得翻身。”

“當前我國無產階級文化大革命已經取得了決定性的勝利。在徹底批判我國黨內頭號走資本主義道路當權派的同時,億萬工農兵群眾和文藝戰士向反革命修正主義文藝黑線發起全面進攻。我們必須高舉毛澤東思想偉大紅旗,用毛澤東思想進一步揭發、批判、清算30年代文藝黑線的罪行,把隱藏在各個角落裡的一小撮黑線人物和他們的黑後臺、黨內最大的走資本主義道路的當權派揪出來,將他們鬥垮鬥臭!”

“中國歌舞劇藝社在丁波、鄭達、徐洗塵這一夥‘共產黨員’的領導下,形成一個‘獨立王國’。長期以來,他們互相吹捧,互相包庇,解放後,他們又竊據了廣東文藝界的各級領導權,繼續欺騙黨和人民,多年來,他們總以‘革命文藝工作者’自居,吹噓自己所謂‘光榮的革命傳統’,直到無產階級文化大革命進行了一年多的今天,丁波還厚顏無恥地說:‘到了中藝時期,演出節目比較進步’。”

“北影的嶽野被揪出,上影的齊聞韶被揪出來,廣州的梁倫、胡振表、林韻、施明新也一一被革命群眾揪了出來。像丁波、鄭達這些中藝的領導人更逃不過革命群眾雪亮的眼睛,一個個被揪出來了,這是毛澤東思想的偉大勝利,是毛主席革命文藝路線的偉大勝利。”

“誰反對毛澤東思想誰就沒有好下場,誰企圖偽造歷史抬高自己,誰就必然會在這偽造的歷史高臺上摔下來,摔得粉身碎骨。”

再看黑材料涉及到父親的內容(提及他的名字或演劇七隊)。除了人物列表中顯示的、吳荻舟的名字也出現在1962年3月27日抗敵演劇隊等組織在廣州一次聚會的簽到簿裡以外,其他提到他的有以下各處:

- 被田漢們稱為愛真理、愛光明、愛進步的革命的輕騎隊演劇七隊,在吳荻舟、徐洗塵率領下,奉偽第七戰區司令部之命,前往江西上饒,為雙手沾滿我新四軍將士鮮血的匪徒們演出了《花燭之夜》等劇。

- 1941年演劇七隊到桂林演出,得悉“田老大”身體不宜,吳荻舟(原七隊隊長,今在外辦任XX職務)夥同徐洗塵(原七隊副隊長,中共黨員)從隊內抽出錢去買了幾斤豬肉和糕點,並要演劇七隊全體隊員去桂林七星岩花橋附近田漢住宅“慰問”田老大。視叛徒為親人,深度關懷,無限愛護。這是貨真價實的無恥勾當。

- 當演劇七隊在桂林演出新年大合唱時,田漢連看幾場,還接見七隊隊員,肉麻地說自己是“擁金派”(當時演劇七隊隊員金辛才在《新年大合唱》中扮演打金錢棒的角色)。吳荻舟、徐洗塵以及七隊隊員感到十分光榮和驕傲。

- 徐洗塵夥同吳荻舟找偽第七戰區政治部接受了演劇七隊集體參加國民黨的要求。回到七隊動員大家說,這是被迫的。如果不參加,我們就不便開展工作云云。要每個隊員在一張小白紙上蓋手指模,以資做國民黨黨證之用,手續辦完還認真學習三民主義,並接受國民黨軍委張治中委任的委任狀(隊長授予校級軍階,隊員授予尉級軍階),表示要為蔣匪的党國效忠。劇宣七隊當時沒有地下黨組織,也未經我黨上級同意,徐洗塵、胡振表等人實際上是公開背叛我黨。

- 1946年6月抗敵演劇隊五、七兩隊集中在廣州復原,復原後,如果真正願意參加中國人民解放戰爭的話,他們完全有可能、有機會、有條件到我東江遊擊區去和工農兵相結合。但是這些長期為蔣匪幫服務的“文化師”不願改變立場,不願意到打擊蔣匪幫的第一線上去戰鬥,他們害怕戰場上的艱苦生活,貪生怕死,於是,趁著復原的機會,在戰犯張發奎的上校秘書、大叛徒左洪濤等人的策劃下,立即溜到香港。到了香港則按照反革命修正主義分子、30年代文藝“老頭子”夏衍、邵荃麟等人的指示,成立了中國歌舞劇藝社。中藝執行的就是一條徹底的投降主義、賣國主義路線!

“中藝”成立於1946年9月10日,父親為第一任社長。他在中藝成立後不久、11

月26日啟程去南洋另有任務,未被黑材料納入“丁波反黨小集團”,但是他所率領的演劇七隊諸多成員留在“中藝”,組成“中藝”的基本班底,後來又大多轉到華南文工團,及後在廣東省各個文化部門發展,成為領導或骨幹。文革中父親為他們寫的“證明材料”,後面會詳述。

《蘆蕩小舟》第三章詳述了抗宣一隊/演劇七隊八年抗戰的卓絕工作,瞭解歷史事實後很容易察覺這份黑材料的問題,不顧歷史事實,沒有歷史觀點,比如否定國共合作;否定國民黨在主戰場的艱苦抗日;否定美國航空兵支援中國人民的抗日戰爭等等。此處不做展開。僅舉一個比較輕鬆的例子。

中藝第二任社長、演劇五隊副隊長丁波在《遠征軍中的戲劇兵》中寫過一段話:“(當時)大家都說,如果有這麼一天,每個人都有一輛汽車,將我們的演劇器材和行李裝上,流動全國,那該多麼幸福啊!”“一個美國少校說,等緬甸路打通,我們就可實現的。”

黑材料給丁波這篇文章“上綱上線”:

劉少奇赤膊上陣,公然說文藝工作者“下鄉可以開轎車”,“作家可以在車上吃飯睡覺。”劉修就是要文藝工作者當官做老爺,拒絕深入工農兵。拒絕思想改造。當年田漢及演劇隊的理想,美國人沒有給予實現,蔣匪幫也沒給予實現,而到了劉少奇手下卻實現了。所謂30年代文藝的祖師爺、“老頭子”、反革命修正主義份子周揚,田漢、夏衍們為什麼能長期竊據文藝界的領導地位,瘋狂反對毛主席,惡毒攻擊毛澤東思想,原來他們有個總後台,有個地下黑司令部,這個黑司令就是媚帝、親修的赫禿少奇。”

——且不說把丁波在遠征軍時代發的一個願景,聯繫到二十年後劉少奇的一句話這個邏輯不能成立,在中國人民汽車得到普及、成為第二大經濟體(2020)的今天再看這樣的批判,不禁啞然失笑,文革時的造反派們如今的生活可能比那位美國少校許諾給丁波的好日子有過之無不及吧。更何況丁波想擁有汽車還是為了流動全國工作。

當時全社會都有這種風氣——動不動就上綱上線、不允許不同聲音、隨便把別人定為“敵人”,這種做法廣泛出現在社會生活、政治生活中,文化人、各級幹部、市民群眾、年輕學生包括中小學生,人人自危,誰都有機會上綱、被上綱。文革過後,這種污穢沉澱入中華文化的糟粕裡,屢見作怪。

看過《黑材料》呈現出來的瘋狂時代,兇險背景,應該可以理解本文開頭所寫:不管有沒有香港“六七暴動”,父親都“在劫難逃”。

[1] 吳荻舟和極左人士直接衝突:見第九章“六七暴動”。

[2] 此段經歷見第三章八年抗戰。

[3] 此段經歷見第五章香江歲月。

[4] 此段經歷建第六章初回北京。

[5]人物表的“曾經任職”資訊來源:1.黑材料提供,2.網上信息。