1966年在天安門城樓上,毛澤東主席、劉少奇副主席接見紅衛兵

2017年是香港“六七 暴動”五十周年,一部頗富爭議的紀錄片 《消失的檔案》在香港和北美巡演,2018年牛津出版社出版程翔著 《香港六七暴動始末 — 解讀吳荻舟》一書,此前還有2013年天地出版社出版的余汝信著 《香港,1967》一書、2013至2016年光波24的電子雜誌 《向左向右》 。以上電影、書籍和網絡傳媒從我們努力整理的家族史中引用了大量有關香港六七暴動的關鍵文獻。電影和書籍出版後,事件重新受到社會廣泛討論和關注,其中有些議論不免偏頗。吳荻舟家人希望妥善保存原始文件,通過這個網站,原汁原味陸續發表,供對這段歷史有興趣的人研究。

蘆蕩小舟

第八章 一九六六

4 不能自已

這時候,中影除了他們的“紅色造反者”外,還有“紅軍”、“公社”、“孺子牛”、“延安”和“紅色青年”等眾多組織,“周圍在醞釀著一場大的鬥爭”,不斷在“分化”、“團結”、“推過去”、“倒過來”,群眾和幹部、群眾和群眾互相炮轟。

3月15日母親記述:“到公司後(星期一)看見紅軍的大字報(延安也附和)說不該解散黨委、支委、團、工會……後來政治處被公社加了封條,我找到了第一號通令,上面寫的是解散黨委,不是黨組織,因此我的發言:(一)1.如果錯了,我願在將來受黨紀處分;2.我翻閱主席著作,瞭解黨委的定義,等於一個班,班爛了,是可以解散的;3.是解散黨委,不是黨組織;4.社論說奪黨政財文大權,不解散,如何叫奪權?革命不是請客吃飯,不必考慮措辭;(二)看了紅軍的大字報,5.不該奪權,那麼該恢復了?是有職無權呢還是有職有權?那還奪什麼權?6.公社封政治處,是反奪權的信號。紅軍的大字報,是為反奪權製造輿論,根本是要復辟;7.黨章在,黨的組織在,只要黨員認識統一,思想統一了,他們就會開會重選支部,甚至黨委,任何人不能干涉。”

有人很左,“沒了政策,就是圖痛快,一天一張大字報,弄得這幾個青年眼都紅了,幾乎認不得我們,我已成了他們眼中的保守份子。他們的冒險主義思想是危險的!不能不警告。”有人同意母親的意見,有人指罵她“不配做黨員”,有人說母親在“紅色”內部起不了什麼作用,“你的理由沒有說服我,你應該暫停職務”,也有人替母親擔心。有人拒絕去搞“黑頭”的工作,說“搞不過這十個老滑頭”、“老狐狸”,想站在中間,等到“適當時機”站出來;有人很聰明,不肯鑽進去,要站在圈外。

眼看一些“老運動員”怎樣保護自己,母親還是不放棄:“‘紅色’的危機是‘我’字當頭,單純軍事觀點,無政府主義,無組織無紀律,左傾冒險主義,置群眾意見於不顧。”她恨自己不會寫大字報,責問自己:“我為什麼不能克服,幾宵不睡,寫不出來嗎?”

母親和她的戰友輪番談話,有的人竟談了九次……“寫這篇東西的時候,我的心很不平靜,我很怒!很不通!為什麼你們自己不行動,卻指手劃腳,這不滿,那不滿,人家是危機,有錯誤,需要的是鬥爭,是幫助,是以對黨負責的態度去工作,去克服困難,不是為我擔心,是為黨的事業擔心!”

她的談話似乎產生了一些成效,幾位戰友有所統一,3月17日她寫道:“基本態度1是參加進來,熱情幫助,應該肯定核心的這幾位同志的優點,長處和過去的功績。拉他們一把,更何況他大方向是對的。2他們只是普通群眾,馬列主義水準有限,能力——階級鬥爭的經驗、組織能力、政治水準都有限——他們現在也幾乎拿出吃奶的力量,而我們黨員卻沒有人出來像他們那樣造反,對比之下,也該有愧。3現在,不少同志怕麻煩,怕責任,工作不敢做,我們應該承擔起來。否則,他們幾個人,怎麼搞呢?我以為對他們,只有在他們明顯地不按主席思想辦事,不按照十六條辦事時,我們才能改組,現在,不能說,只能仁至義盡地保護、幫助、提醒、開展批評自我批評。”

看得出來,1. 雖然“紅色造反者”只有十幾個人,但是能量不小,在幹“大事”,母親還負一定的責任,壓力很大;2.母親很“正統”,沒有歪門邪道,沒有為自己著想。3.他們的目標是推動三結合,為此還相約到中央文革北京組諮詢。

接見他們的是一位解放軍,當母親問:“觀點一致的時候,黨員還可以結合起來嗎?”他說:“我黨有總政策,也有具體政策”,“一定要和群眾結合,吃透兩頭——一頭是社論、政策,一頭是本單位的具體情況。共產黨員在任何時候都要旗幟鮮明,起作用,發揮黨性,緊密地和群眾在一起”。他模棱兩可,並沒有直接回答黨員是否可以結合,母親卻覺得他的話說明自己的看法基本是對的,增加了自信。

3月19日是星期日,“昨天去清華大學串聯,下午又到‘八一’中學參觀‘聯動’展覽。‘八一’是個高級軍幹、革幹的子弟學校,孩子三歲入幼稚園,初中畢業出來,就住在這個養尊處優的‘大觀園’裡。這個‘大觀園’,原來是個王府,解放前是(同仁堂)樂家的別墅,樓臺亭閣,有半個頤和園大,孩子們從家到校,十幾年,完全脫離社會、勞動人民,成了特權分子,這就是‘聯動’孩子們的思想和社會根源的由來。把學校破壞得一塌糊塗,罪行累累,如果不是文化大革命,十年後,這些孩子不是修正主義的接班人、中國不變顏色才怪呢!”“清華‘井岡山’正批判‘論造反者’(出身論)。”

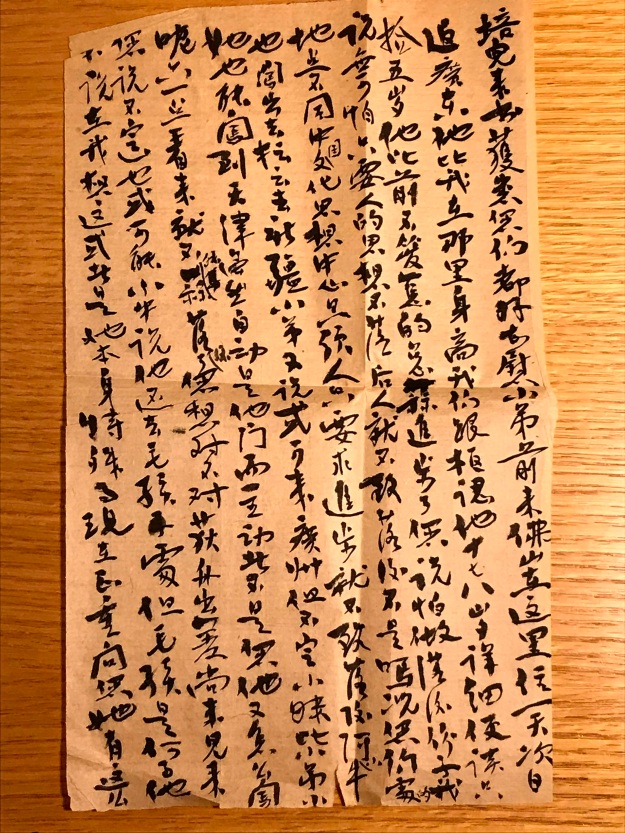

文化大革命中,毛澤東鼓勵“破四舊”。

(圖一:破四舊——文革中由毛澤東鼓勵、被造反派發揮到極致。大街上常常可以看到這樣的一幕:人群圍觀抄家“成果”,各種文物字畫、金銀細軟和任何造反派看不順眼的東西。)

下午又有人到家和母親談話兩小時,母親寫道:“我沒考慮談話的技術、分寸(當然不是一點沒有),因為那麼一想,我就要失去談話的勇氣。我把對大聯合、三結合,對公社的分析,對中間人物的看法,對‘紅色造反者’的內部四分五裂、我的這個召集人的作用等等,都和他談了。”——原來母親是召集人,怪不得壓力那麼大——“忠言逆耳,也許他們和我一樣,也是頑強地認為自己對吧。”

母親的日記裡多次出現鄺志良鄺叔叔的名字,母親就是和他“談了九次”。其實不止,此後,在母親3月23日至4月21日的日記裡,鄺叔叔的名字更頻繁地出現,記得母親晚年和這位叔叔常常打電話互致問候。

3月23日,是個星期三,母親請病假一天,鄺叔叔來家裡談了一上午。母親寫道:“他今天交心了,對我在‘造反’後直到奪權那一段沒找他很傷心,生氣。因為那時他最需要人家的説明,而我卻過門不入,他把我找過他幾次,如何說話,等等都記下來了。記得真細!我哪想得到!他先聲明,有怨氣,話會很重,要求我聽下去。我聽了,我肯定他講的好,講了我就放心了。對我是擊一猛掌,是同志式的,但也是我政治水準低的大暴露。這是一面,另一面,我認為他也不主動,我看得見他在避我。又說自己要理出思路,理清自己的問題。我瞭解他的心情,因為我這一段也孤單,因為只是我主動找他,他沒找過我……過去我也找過他,說明今後雙方都要主動。這次談話,對以後合作有好處,我們的信任應該說更進一步了,但我太粗了,幾闖大禍。今後該怎辦呢?還是主觀太多,群眾觀點太少,政治太少。”

他們約定分工去和別的戰友談話,把幾個人都聯合起來。鄺叔叔告訴母親某人對她的意見,母親一聽,“嘿!豈有此理!”“過去他是非‘紅色’不參加,沒被吸收,現在狠命的出氣,把我也夾在裡面”,“前一天還說時機不成熟,不能動,今天我們把時機弄熟了,你立刻長了牙,咬人了。”

母親約大家一起分析形勢,列舉了“兵團”奪權至今的錯誤:

- 地位變了,是主要矛盾方面,回避了這一點;

- 繼續抓大方向——鬥批沒抓緊;

- 繼續抓大方向——大聯合、三結合沒搞好;

- 說“戰略上右了,戰術上左了”,豈不全錯了?實際上是單純軍事觀點,矛頭對的不是當權派,是群眾,危險得很;

- 和公社的矛盾僵了;

- 核心驕傲自滿,聽不進不同意見,隨便給人扣帽子,沒有群眾觀點;

- 不認識錯誤,不接受別人意見,整風會上別人提意見,立刻解釋

……

母親發言簡單說了一下自己“造反的經過”,“中間看得到的問題也提了意見,有些錯誤自己也有責,但是,到目前已在‘紅色’無所作為,已幹了,思想改造也不是一朝一夕的事。為了顧全大局,我認為目前還是要支持他們,幫助他們,鼓勵他們,有人說該撤換他們,目前不是時候。他們不冷靜,沒有政策觀點,把自己引上危險的道路,我們如何幫。”“目前大方向:三結合,大聯合,鬥資、當權派,如何抓?雙方僵了,什麼也做不成。幹部也不敢亮相,如何解這個結?幹部在三結合中必須首先鮮明地站在革命群眾一邊,現在我們有兩派,兩派都有錯有對,誰是革命的,他們不敢下結論。大聯合,‘兵團’一個勁的打,僵了,合不成,有了成見。是革命的幹部,對這個現象該有一個分析,一個看法,研究雙方分歧的性質,如果主要是認識,應該促使雙方接近,聯合,而不是抹稀泥、觀望,或火上加油,這是完全錯誤的。”

大家同意母親的意見,說要分頭進行。

母親寫道:“不知為什麼,我覺得不能自已,停不下來,我一心一意要戰鬥,要搞好。”“只是心裡激動得不能自已,哪裡來的這種感情?”

母親似乎沒意識到,這是她積攢了幾十年的革命熱情。從1938年在抗宣一隊被父親勸退養家,到1948年在新加坡被父親“丟下”(詳見第三章和第四章),如今遇到這個“大革命”的機會,四十年的熱情一朝噴湧,也難怪她不能自已。

可是情況比她想的複雜得多。3月27、28日,她看到她的戰友們在樓上開會,特別是下午,已經在討論成立新組織,宣言內容等等,卻沒有一個人向她解釋一句,看到她,包括幾天前還曾向她“交心”的鄺叔叔——據說是“主席”,大家都不出聲。

“看來我的困難處境近在眼前了,要有精神準備。”

28日中午,母親和鄺叔叔再次談話一個半小時,晚上,再談。鄺叔叔質問母親對他的看法,說不理解母親,問她“對兵團的擁護有沒有界限?如果它一直滑下去,難道我們也跟?”他“奇怪和責怪”母親為什麼不參加一個新的“不站在這邊或那邊”的組織去促進他們的大聯合。

母親“以誠實的態度、誠實的語言向他說明:我不參加,他們也不要。”一邊是“革命造反派”,一邊是“保字號”;戰友們表面上有商有量,卻

存在許多矛盾:誰“私心”多一些,誰“一盆漿糊”,誰“總想有人給打保票”,誰“翻臉翻得快”,誰“投機”,“和稀泥”。

引號裡的都是母親的觀察和記錄,讓我們窺見文革期間人們的紛紜百態。

母親認定都是“人民內部矛盾”,深感“一個腦子不夠用。心死了嗎?碰了釘子,一出門就栽了!”

但是母親很頑強,很有鬥志,3月29日她去參加批判肖望東。在文化部大院裡,“保字號衝擊了三次,我們能批判肖,是總理批准的。他們衝擊時,我們保衛,我也去‘吃了一口梨子[1]’反擊一下,丟了一隻鞋,但是親身體驗了一下。”

母親寫道:“原來階級鬥爭是如此‘無情’。不要緊,我要補課,一定要‘親口吃梨子’,別人笑駡由他。”

晚上鄺叔叔來電話,他們還可以交換意見。那個晚上還有另一個電話找母親,說有人冒充母親的名字打電話給鄺叔叔挑撥離間。母親寫道:“有趣,也太複雜了。如果我在20年前這樣過就太好了。現在遲了。”

20年前,即是40年代,母親果然對未能如父親般早早投身革命耿耿於懷啊。

4月4日,“首都電影界革命派聯合委員會成立,共有九個單位參加,我們的兵團為成員之一”,那就是說,母親他們的努力還是奏效了。但是一直到這個筆記本最後一頁,都可以看到暗湧不斷,人人都在“頑強地表現自己”,“唯我獨尊”,母親始終處在被抱怨但又有點重要的微妙位置,4月6日,“今天中午和‘紅色’四個頭頭談了一陣,實際上是我談他們聽。”

母親似乎是在如履薄冰地處理著每天每時的重重危機,4月6日晚上鄺叔叔來電話時母親說:“對錯誤,我以為過去幹時,就是那個水準,今天回顧認識了缺點錯誤,總結了幾條,為的今後改正,繼續工作。今天再不吸收經驗教訓,是不可恕的。”“鄺同意這個意見。”

這個本子最後一篇,4月21日,星期五:“今天下午2時-9時,和鄺在家裡‘閒話’。”在漫長的7個小時“閒話”之後,母親這篇日記內容有點總結性質:

1分析了公司運動形勢——兵團方面、公社方面,文化部,社會上。檢查了兵團優缺點,特別對缺點的看法。”“我們要理解文化大革命,理解我們國家出的事情,理解毛主席用什麼辦法來解決這些矛盾,這樣偉大的群眾運動,群眾有了缺點錯誤,該怎麼看?群眾已承認了錯誤和改正了錯誤,就是前進,前進道路上的缺點,要用正確態度對待,不能死咬著不放。

2公社對我們的看法:a.公司階級鬥爭的蓋子沒揭開(17年來的)。b.我們是保護舊勢力,所以打擊解放軍,因為他們是勢不兩立的。C.兵團的一小撮人是不可信賴的——唯出身論。公社的這些觀點,是“進口貨”(外面抄來的)。我問,怎樣才叫揭開階級鬥爭的蓋子呢?

3對“學習小組”的看法,他很頭疼,但沒準備立刻放棄。我告訴他,旗幟必須鮮明瞭,路是毛主席指出來的,但要我們邁步走,有的人走得到,有的人走不到,有的人不動,有的人走反了,有的人跌倒了爬起來再走,有的人就此躺到了。看人要從本質上看,現象已經太多了。

4對兵團內部一些問題的看法。兵團的形勢大好,人心安定,核心穩住了,看得見是學游泳,是前進中的困難。

5我勸他到兵團來,工作需要人,不要投公社,但是如果他一定要幹,是他自己的事,我們不能包辦。

最後我說“一萬年太久,只爭朝夕”。

筆記本淡淡的墨蹟,承載著濃濃的時代烙印。今天我已無從知道中影那些群眾組織到底是怎麼回事,那些人事如何發展變化。更多的是看到那個年代的混亂和母親的單純。我相信她學到東西了,否則不會在許多年後對“紅色造反團”整的黑材料說:“回頭再欣賞一下變色龍的本色”(詳見第五章)。

[1] 吃梨子:指毛澤東說:“你要知道梨子的滋味,你就得變革梨子,親口吃一吃”。