2017年是香港“六七 暴動”五十周年,一部頗富爭議的紀錄片 《消失的檔案》在香港和北美巡演,及後牛津出版社出版程翔著 《香港六七暴動始末 — 解讀吳荻舟》一書,此前還有2013年天地出版社出版的余汝信著 《香港,1967》一書、2013至2016年光波24的電子雜誌 《向左向右》 。以上電影、書籍和網絡傳媒從我們努力整理的家族史中引用了大量有關香港六七暴動的關鍵文獻。電影和書籍出版後,事件重新受到社會廣泛討論和關注,其中有些議論不免偏頗。吳荻舟家人希望妥善保存原始文件,通過這個網站,原汁原味陸續發表,供對這段歷史有興趣的人研究。

蘆蕩小舟

第五章 香江歲月

11 整風記錄1

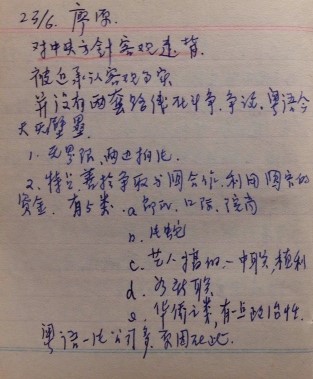

在“9 新聞戰線”中,我提到一個紅色“東風”硬皮本,引用了其中關於《新晚報》的內容。父親吳荻舟還有另一個小一點的筆記本,這兩本筆記,記錄了港澳工委1959年6月至9月一次五十天整風的部分內容。包括各級領導就國際形勢、香港形勢、香港文化戰線統戰方針、戰略策略所做指示等等,特別觸目驚心的是中央和廣東的領導對港澳工委的嚴厲批評。

借用其中時任港澳工委書記的區夢覺的話說:這是“第一次”“各方面的同志來參加詳細討論研究,認真其事。把過去的缺點做了一次批判,端正了作風。”會議規格很高,“主席和少奇”來時看到問題以及廣東省委書記陶鑄也來講話(不過沒有他們的指示記錄)。除了區夢覺,時任國務院外事辦公室副主任的廖承志、港澳工委秘書長黃施民等人也講了話,中央並派了“幸(辛)同志參會”。

當時我還是小孩子,對這些情況自然是一無所知,我決心啃這兩根“硬骨頭”,整理這兩本整風筆記。

兩本整風記錄,記載了1959年中共中央召集港澳工委幹部整風、認清國際國內形勢、認清中央香港政策的內容。

(圖一:五十天整風運動的“精華”,濃縮在一大一小兩本整風筆記裡。)

為了方便閱讀,我在理解原文的基礎上,做了梳理和注釋。筆記中父親用了很多速記符號,如M代表美國,K代表國民黨,MK代表“美蔣”,其他還有E代表英國,HK代表香港,A代表共產黨。有些我即時做了“腦補”,比如“左冒”,我知道是“左傾冒險(主義)”,“十年來,由於得,毛領導的成”,我知道是“十年來,由於得到毛主席領導取得成績”,“經不是自得”,我知道是“經驗不是自己得來的”,“成,還是九一”,我知道是“成績還是九指一指(九個指頭和一個指頭的關係)”,打字的時候就補上了。兩本筆記共四萬字左右,本章整理引用三篇,即整風記錄123(部分有關新聞界的內容已經引用於本章第9節),約一萬五千字。逐字逐句打字未經修飾的全文可以在蘆蕩小舟網站文獻欄目[1]找到。

雖然我會盡量加註,但無法查證全部發言者的身份和職務,對我來說,能瞭解50年代中共在香港的意識形態、方針政策,瞭解父親的處境,瞭解1949-1962年香港工作如何受到內地影響,便已足夠。

為什麼會有一個五十天整風?根據港澳辦原黨組書記兼副主任李後的著作《回歸的歷程》所述:“新中國成立以來,中央對香港的正確方針和政策先後受到過三次左的衝擊和干擾。第一次是建國初期。由於中方部分從事香港工作的幹部不瞭解中央對香港的政策,誤認為香港很快就要解放,因此搞了一些表面上轟轟烈烈,實則暴露自己力量和刺激英方的活動。結果,一些愛國團體被解散,許多愛國人士被遞解出境,最後在‘三一’事件中付出了血的代價,中央認為,中方人員當時的一些做法是不適當的和不符合中央政策的。第二次是1958年中央從事香港工作的幹部,受當時國內政治氣候的影響,不考慮香港的特殊情況和特殊環境,照搬國內的一套做法。提出了一些不適當的口號,搞了一些不適當的鬥爭。周恩來,陳毅等中央領導人對此再次提出批評,陳毅批評有關人員‘左得可愛,左得可恨’,為此專門將有關人員招到北京,要他們學習中央對香港的政策。”

父親這兩本筆記,正好為李後所述提供豐富註腳。關於第三次左的衝擊和干擾——“反英抗暴鬥爭(六七暴動)”發生在1967年,本章先按下不表。

下面就來看部分整風記錄。

6月20日

廣源[2]:HK對中間落後的方針是搞渾水[3],非搞孤島。過去未把方針緊緊結合實際工作,不斷根據方針佈置工作與檢查工作。“三一”事件[4]是在大軍過江時狂熱發生,事後未總結、吸收經驗,朝戰後又狂熱。1.對電影工作如何長期生存,從沒有系統的研究過,我片是導人向上向善,這一套方針邵氏能否接受呢?2.怕負責。HK是長期的,不會不犯錯,中央方針來了,一層層傳下去,檢查起來,有說過,是不是就完了呢?事實是做錯了,這是客觀效果,不容否認,問題是HK沒有訂出一套辦法,為什麼沒有A員氣魄大膽承擔下來。3.多年來,如我們不是這樣對待邵氏[5](記錄只到此。)

肖:(關於海外文藝,)中央對於海外方針是有一套的,為什麼外面沒搞好。看來主要是下面同志自以為是,經驗主義,未把政策好好悟透,就做錯了,但不足為奇!

對陸氏[6]邵氏破夠,立不夠。對呂氏,三權都沒了,國內都不這樣搞,也是政策上的錯。影聯現在也要考慮,只能搞福利,擺得不好,影響統戰,這也是方針問題。對中華商務問題,也是政策問題。HK工作中,反“左”比反右慢,歷來反左反得不夠,這是最大的危險。

幸[7]:對邵陸是政策上的錯,是把友當敵。現應肯定邵陸是中間的。兩公司中都有MK分子,其實邵氏對MK活動有疑慮。

王[8]:就像國內資產階級知識份子是否革命對象也未完全解決,在香港,誰是敵、友?毛在階級分析時說:劃清敵友,是革命政權領導成功失敗問題[9],我們主要的戰略是團結友,打擊敵,劃清1.經濟地位,2.對革命的政治態度。民族革命時,民族資產階級是中間階級;在社會主義革命時,因社會主義革命是消滅階級,他們是革命對象。但由於有積極的一面,我們又採取和平改造政策。在香港現在不搞社會主義,大躍進、總路線都不能搞。在香港,資產階級、逃亡地主、官僚資產階級、MK特務是革命對象,反M為主。一定時期對某一敵人還有一定程度的暫時聯盟,對分化敵人也有利。“打倒一切資產階級”也是“左”的。海外華僑都希望國家國際地位提高,又因在國外不搞社會主義革命,及可做生意,幫他發財,他也願在某些地方與我合作,受我領導。他有剝削、反動的一面,任何資產階級都有兩面性,與我們來往得利,我們政策執行好時,與我們好;在生意吃虧、國際環境差或我們政策執行差就翻過去,這是長期的,反復的,直到被消滅為止。

邵氏不是買辦,不是官僚資產階級,是“有奶便是娘派”,與台有往來,是中間偏右。看他應付MK,不易,不知是否有軍師,看得出來他不敢也不願斷我們關係。因此應團結爭取,在某些地方應有某種鬥爭,但應是和平的批評,目的是達到進一步的團結,就片論片,具體分析,不是你死我活的鬥爭,而是有理有利有節,可以交友。我們頭腦清醒就能出污泥不染,而能影響他,這就是領導,渾水也是如此,有來有往。

在香港不能樹敵太多。思想是客觀實際的反映,香港是資本主義世界,甚至會有一定的洋奴思想、崇拜資本主義。中國從政治經濟思想戰線上說消滅資產階級,但資產階級思想是長期存在的。國內以馬列主義改造,香港不可能,因之報上有自由主義存在是客觀反映。右傾保守是對形勢估計不足,不能及時掌握有利時機展開工作,縮手縮腳,魄力不大,缺乏創造性,思想不解放是右;國內一套搬到另一環境,簡單化是左。故務虛批左又批右,不要批一邊又偏向另一邊。

6月22日

廣源:“三一”事件前後粵語界未搞“影學”[10],因他們較落後,受歧視。“三一”後,中央新方針是長期生存,爭取多數,以灰色姿態出現。52年底中聯出現,提出“伶星分家”[11],我們通過盧墩去勸說;“三一”事件令粵語界害怕,黃曼梨在華僑報聲明脫離影聯,我們未歧視他;55年張瑛搖擺,後因為路狹,想回中聯(中聯曾眾怒要開除他,我們派人勸阻),我等也奔走說服。

粵語界怕談政治,演員只想生活,有工作就行了。幾年來看,因為在臺灣無市場,他們與MK無聯繫;另一方面,大陸也非他們市場,故貫徹中央方針不夠。我們未鼓勵他們去(邵氏),也未指責。我們包不下來,對他們的生活也無理由干涉,只是承認了客觀事實,一定程度遷就了客觀事實。

意見:幾年來領導對粵語界重視不足,未好好做一專題研究,58年鬥爭多,粵語片部分人怕直接參加鬥爭,顧慮多。他們參加固然好,不參加不應指責,總結中說粵語片開展不夠,根據是指揮他們可能不夠,國語界我們能指揮,這我不能同意。所提意見接受,希多指示。

肖:1.粵語界把團結放第一。統戰工作有廣狹之分。廣義的統戰是政綱,愛國、團結、友好。2.在HK是愛國反M統戰,粵語界重視了團結,注意了演員的切身利益,沒有脫離政治(脫離就右了)。3.國語界把我們的標準當作人家的標準去要求,不允許去邵氏拍片等,把自己的手束縛住了(允許其去邵氏拍片,又教其如何應付,就教育了他不脫離政治)。

樺:說粵語片落後,不重視。重視恐怕反而壞了。國語界花錢多,粵語界花錢少,管不了人,只好建立老老實實的統戰關係,中聯有困難自己解決,我們給一點,人家也感謝,做了朋友,不負擔責任。因此粵語界是統戰,國語界是上下級關係。國語片演員被我束縛得緊,必須有信仰支持,才能工作。

6月23日

三段:

- 一. 1949年全國基本解放至52年。“三一”事件,左,未總結批判,錯誤觀念(國語片界)一直存在。

- 二. “三一”到57年。樂蒂[12]被拉過去。因無A員,情況不明,至去年有A員去後才揭露出來。這階段中央提出新方針,但因觀念不明確,做時就無分寸。雖提出打破壁壘分明,渾水,但掌握不到。

- 三. 57年至現在。大躍進情況下,用社會主義思想教育,號召香港人參加學

習。說明對中央方針不明確,不嚴肅,不負責。

廖一原[13]:對中央方針客觀違背。被迫承認客觀事實。並沒有兩套路線在鬥爭。粵語片今天沒有壁壘。

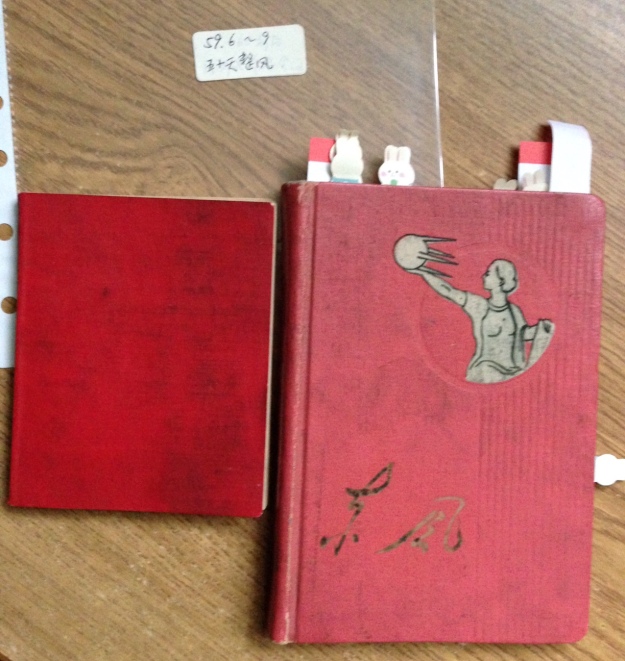

1959年6月23日,香港左派電影負責人廖一原發言:“對中央方針客觀違背。”

(圖二:“對中央方針客觀違背”。)

- 無界限,兩邊拍片。

- 特點,善於爭取與資產階級合作,利用資本家的資金。有5類,a邵氏、國際、院商;b片蛇[14];c藝人搞的——中聯、植利;d如新聯;e華僑之類,有一點政治性。粵語片公司多,原因在此。

- 適應性強。十年來粵語片市場天天走下坡,M州49年賣一萬多,幾年來下泄到3千。新馬過去賣38-40%(2萬7),現萬餘。粵劇歌唱片至多9千,但還能生產一百多部。過去我們認為三日仙、四日仙是粗製濫造,但實在他們不如此不行。

- 以前敵人對粵語片較不重視,現在已較前重視。如桃源[15]性質就要研究。國內也未召他們上來談過。

造成特點的原因:

- 歷史性的,49年前無界限。

- 敵人不重視,我方也重視不足,但現在桃源已大規模制國粵語片。

- 沒有拿出大量資金逐步包起來。

黃:在統戰上有兩條路線,這局面不是說在A內有兩條路線,也不是離開中央在組織上形成兩條路線,但在實際工作上尤其電影統戰上明顯(存在兩條路線)。

A的工作,A的方針是中央根據大量客觀存在的事實分析制定的,故我們應用正確否定不正確,不應存在個人東西。國粵語兩條做法,一是搞先鋒隊,孤軍奮鬥,不與人合作,把自己陣地建成高級的,人家不易跟得上。另一以粵語片為代表,不脫離實際,根據客觀使群眾跟得上一起前進。過去認識不夠,無意識地壓迫過。

國語片局面之所以形成,一是從主觀願望出發,從片面出發。HK有兩方面,1靠祖國,有有利條件,2是敵人地方,鬥爭是複雜的,思想是複雜的。我們強調了有利的唯一條件,另從主觀願望出發,從小資狂熱的幻想出發,急功近利。

結論,錯誤的東西是從錯誤的分析得來,無馬列的,不能用任何特殊性來解釋。粵語片是摸出來的道路,不能用分線來解釋。掛旗不一定公開,主要看政治態度。什麼人都團結進去,和平相處(過去可能看為右了)。

所謂A的領導,不是用A員的面貌,而是用A的方針政策領導,否則把A的領導機械化、庸俗化了。宗派的傾向也就是這樣來的。

國內搞大規模群眾路線,國外不能,只能多深談,說服。

粵語片善於廣泛合作,懂得充分為生存不斷搞下去,這是群眾創造的經驗,過去我們輕視,不知這一旦變為我們的東西就很好,這個經驗要總結。因為它是樸素的、群眾性的,也就滲入一些壞東西,我們只看到他壞的一面,批判他們,對他有了宗派情緒。我們不懂非政治就是政治,不跟M走就是反M。與敵人爭群眾,它不受M影響就是好的。擴大公開活動是擴大社會化,群眾化,不是用A的面貌出現。暴露自己,是列寧批評的(左傾幼稚病)。

金[16]:形勢變化,忘記中央方針,如東壓西後[17],就認為長期生存沒問題了,產生了冒險思想,對中央方針研究不夠。陳總[18]說我們是半公開半合法半地上半地下。這話早就說過,57年十一狂歡七天,58年又來了。說明中央不斷有意見,我們不斷重複(我們容易自己解釋,自己發展)。

吳:不會把中央方針(幾個)有機結合,中央方針前後發下來是連貫的,我們一個個分開。

廖:可悲之處,自以為辛辛苦苦做了工作,還有思想方法問題。忙,卻長期發現不了問題。

黃:退出問題。先鋒隊現在退出,不是消極,是為了前進,為了接近群眾,不至脫節。過去光顧自己的長城、鳳凰、中新,有了圈子,有了宗派。長此會自己消滅自己,把群眾也讓給了敵人。先鋒隊離開了群眾,必會失敗。

別認為退出是右傾。但要有思想準備,53年工會退過一次,退後也有人說內部複雜了等等,上面也動搖了一下,以後一點點回復。這樣幹部更隱蔽了。當然,退出後不能發號施令了,是有困難,但是退出後有高度靈活性。品質降低是完全可能的,一個時期後會逐步好起來。也會有些論調,說是右等。

施:形勢問題

- 對HK地位的認識,53年就寫明是我們的,又是E的。從“三一”後,事實證明它是E殖民地,我們是“寄人籬下”,這點認識不夠。

- 對有利形勢估計過高,58年對我們自己的“優勢”、“正統”估計過高,實在軍隊統治在人手,優勢何來?群眾優勢也不完全,如提出一年內把學生運動成我之優勢、主流、正統,這是不可能的,不現實的,結果低估了長期、複雜、尖銳三性質。

- HK,中央把它當做反M戰略中的一個棋子,理解不深,這就牽涉我們對香港的態度,對E的做法。為了服從大的方面,對本地鬥爭如何控制,常有委屈感,沉不住氣。主要是對中央方針的嚴肅認真對待。

- 對A與群眾的問題。毛:當群眾起來時容易“左”,不能認為形勢好。這兩年HK相當暴露,實際A已半公開。去年新華社半公開活動,是不對的,E已掛了賬,隨時有材料搞我們。隱蔽的目的主要還是為了中間落後的群眾,群眾是怕我們給他們麻煩的。

幸:總結。對敵、中間落後群眾情況和A外“同志”的情況,三方面均超過了中央給的方針範圍。中央給的是利用——以打擊M。中央對M也該進則進,該止則止,該針鋒相對才對,對E是半建交。在這意義上說,一味不承認是不對的,它是既成事實。承認對我國際鬥爭有好處,因此對英鬥有打拉,時鬆時緊,對其他HK資產階級分子,也利用矛盾。

宣傳線的確出了不少錯,有M必反,M沒好東西。很少分析對M的資產階級是否碰到一點就反?在瑣碎問題上搞,使E為難(不符合利用矛盾的策略)。在重大問題上、要害上反得不夠。58年與E緊張顯然不符合國家的外交政策,國家是利用E打M。北京與HK做法也不一樣。HK是人家的,撤到A中央規定的範圍,否則,發展下去,要有嚴重後果。

中央要我從中間落後群眾的水準、覺悟、接受程度出發,不要從主觀出發。中央也說,我們的東西群眾不能接受,還要善於等待。這方面我們走過頭了。這是危險的。對HK群眾也存在問題,未照顧到他們是生活在HK資本主義制度下,自然要有自由主義、個人主義。我們對他們應按無產階級人生觀(基本群眾、發展物件)要求,但也不能操之過急。在A外小資出身的知識份子應容許個人主義,自由主義存在,否則是不科學的。

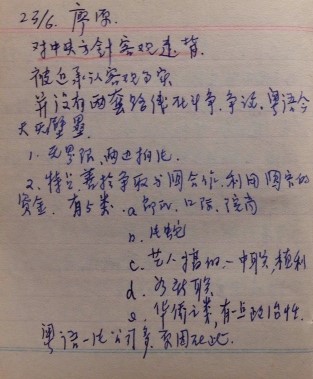

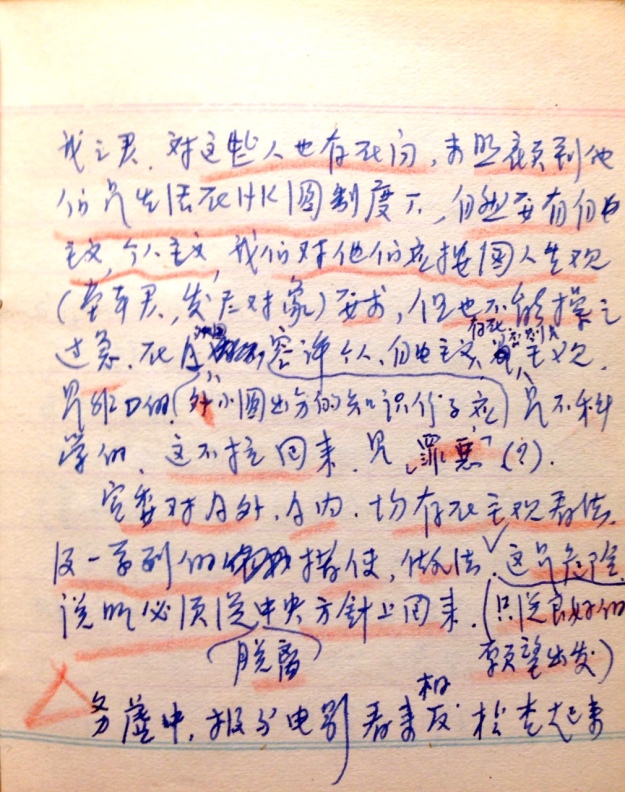

宣委對A外A內均存在主觀看法及一系列的措施做法,只從良好願望出發,這是危險的,說明必須從脫離中央的方針上回來。

這是一頁會議記錄,提及“必須從脫離中央方針上回來。”

(圖三:“必須從脫離中央的方針上回來”。)

新聞界基本上貫徹了中央方針,反M製造兩個中國有功。就是不策略,甚至暴露我們的底盤(MK,M與落後群眾,M統治階級和M人民分不清),打擊面廣。宣傳國內建設,頭腦冷靜不夠,很浮誇。中央不但不要我們浮誇,還要十分只說七分。這缺點說明同志們思想認識提高的過程拖長了,對E問題領會不深,該說好話不敢說,對M也如此。國內報紙不能說,HK可說。陳總早說了,凡該放的,扭扭捏捏不敢放,該收的,不肯收。這原因是對中央方針不認識。成績雖肯定,但愛國主義、社會主義宣傳還是春風未度玉門關。還是要以A為核心,團結資產階級知識份子從事我們的工作。之所以未帶垮文化隊伍,道理:

1.A的領導正確。A的威信高,國家強大貨真價實。我們領導的小資產階級看到前途,心向祖國。

2.統工,不僅港澳工委、省委、北京僑委、文化部、陳總多做了許多工作,與頭面人物見面,談話,教育,我們隊伍才未垮。

兩套做法(兩條路線)中央一套,自己一套,滿足於一知半解。中央方針,聽聽是絕不會立刻瞭解的,它有受用不盡的好處。我們同志有自以為是的情緒,妨礙我們自覺地接受中央指示。雖在客觀上與中央抗拒,但不是山頭主義,可應趕快拉回來呀!

[1] 本網站為吳荻舟後人建立的網站,專門收集吳荻舟遺文包括書信文件、會議記錄、文革中的交代材料和證明材料、幹校日記、自述小傳等。

[2] 廣源:原文為簡體字:“广源”,很有可能是後面出現的廖一原。因為根據發言內容,可以肯定是香港左派電影界負責人。另外父親也習慣把“廖公(廖承志)”縮寫成“广”公,只取“廖”的部首。

[3]渾水:當時廖承志提出“渾水摸魚”理論,是取“水至清則無魚,人至察則無徒”之意吧。

[4] 三一事件:1950年代初,香港有大量木屋區,經常發生火災。1951年11月21日,東頭木屋區發生大火,2000多間屋焚毀,災民逾萬。賑災工作未如理想,民怨出現。廣州政府發起籌款活動並在1952年2月初成立慰問團,準備3月1日赴港慰問災民。3月1日,大批香港民眾到尖沙咀火車站迎接慰問團。但由於港英當局不希望慰問團來港,行程被取消。接車民眾散去期間在彌敦道和警察發生衝突。事件導致一人死亡,多人被捕。數天後,《人民日報》發表文章抗議港英當局。香港三大左派報章《文匯報》、《大公報》和《新晚報》轉載。香港政府指三張報紙刊登煽動性文字,周恩來介入調停,《大公報》被迫停刊12天。三一事件亦令港英當局遞解或者是勸諭不少左派骨幹出境。

[5] 邵氏:全稱邵氏兄弟(香港)有限公司,於1958年在香港成立,邵逸夫任總裁,在香港製作電影。

[6]陸氏:指“香港電影大王”陸運濤。50年代初在新加坡拍攝馬來語片,後在香港拍華語片,先後有國泰、永華兩家製片公司,1956年合併成“電影懋業”。1964年陸運濤及多名“電影懋業”高層空難離世。

[7] 幸:在“9 新聞戰線”中曾經出現,由中央派來參加整風,有時寫成“辛”,不知是否指同一人。

[8] 王:原文如此,估計是廣東省委常委王匡,他在港澳工委推進到香港前曾任港澳工委副書記。還有幾位與會領導可能也來自廣東省委,此外出現過“僑委”發言。

[9] 指毛澤東著《中國社會各階級的分析》。

[10] 影學:指“8 文化戰線”裡提及的“香港電影工作者學會”。

[11] “伶”指伶人,“星”指影星。當時製片公司多以粵劇伶人和電影演員共同拍片賣阜,頗受東南亞華僑歡迎。但是存在拍片時間及演員關係等矛盾,遂出現“分家”主張。

[12] 樂蒂:(1937 -1968),香港國語片演員。首部作品《絕代佳人》。在李翰祥導演的《妙手回春》中出演“黛玉葬花”戲中戲,贏得“古典美人”稱號。1963年第二屆金馬獎影后。

[13] 廖一原:根據廖一原夫人編著《思前∙想後》一書收入的廖一原自敘,他出生於香港,1939年從中國新聞學院畢業後曾為戰地記者,後做過編輯,教導主任,文匯報社務主任等職,1956年轉到電影界,歷任新聯影業公司董事總經理和董事長,銀都娛樂有限公司董事長,南華娛樂有限公司董事長,中原電影公司董事長,銀都機構有限公司董事長等。1985年退休後仍任銀都機構的名譽董事長及華南電影工作者聯合會會長。曾出席在北京召開的中國文化藝術工作者第四和第五次代表大會。他1939年起開始寫作,一生寫作和發表的文字總數在三百萬字以上。不僅如此,國內許多劇團比如上海越劇團到香港演出,總接待負責人都是他,更有人稱他為“影壇教父”。

[14] 片蛇:當時一種做法是製作公司承包拍片,超支由製作公司承擔,節餘成為收入。於是有些製作公司報大數,先扣部分費用,剩下的才拿去拍片,粗製濫造。這樣的製作公司稱為片蛇。

[15] 桃源:只能估計是指臺灣桃源有製片基地,有待確認。

[16] 金:金堯如,新聞支部的書記,《文匯報》總編輯。

[17] 東壓西:東風壓倒西風。

[18] 陳總:國務院外事辦公室主任陳毅。